“나는 이제 어떡하나” 싶을 때가 종종 있었다. ▲학창 시절 누군가 나를 굉장히 싫어한다는 걸 알게 됐을 때 ▲나와 어울리던 그룹이 모두 입대하고 혼자만 복학했을 때 ▲프로젝트 오픈 전날 내가 짠 코드에서 보안 취약성이 발견됐을 때 ▲내가 짜 놓은 전략이 모두 바닥 났는데 여전히 문제가 해결되지 않았을 때 ▲내가 너무도 아끼는 사람이 말없이 떠난 걸 인정했을 때 ▲내가 꿈꾸던 게 이뤄지지 않을지도 모른다는 생각이 나를 지배할 때.

카페에 홀로 앉아 노트북을 열고 이렇게 생각을 정리하는 걸 좋아한다. 씁쓸한 아이스 아메리카노를 마시면 카페인이 뇌 구석구석을 돌아다니며 생각의 통로를 닦아주는 기분이다. 이럴 땐 “나는 이제 어떡하나” 싶은 생각이 카페인과 함께 씻겨 나간다. 어떡하긴 뭘 어떡해. 어떻게 하고 싶은지 생각하고, 하고 싶은 대로 해야지.

‘어떡하지, 어떡하지’를 되뇌이면 그 뒤에 할 수 있는 말은 ‘어떡하지’ 뿐이다. ‘어떡하지’라는 무한 루프를 깨려면 ‘어떻게 하고 싶은지’를 생각해야 한다. 그런데 이게 쉽지가 않다. 무한 루프에서 빠져나오는 것 자체가 난이도가 꽤 있는 편이다. 이 난이도를 극복했다고 생각했는데 최근 ‘어떡하지’ 무한 루프에 또 빠져버렸다. 이번 무한 루프를 빠져나온 방법은 다시 초심으로 돌아가는 방법이었다.

내 커리어 역사는 책을 읽고 서평을 쓰는 데서 시작했다. 읽고, 쓰는 것은 생각에 깊이를 더하는 가장 근본적인 방법이다. 문제를 해결하기 위해서는 문제의 시작으로 돌아가야 한다. 근본을 해결하지 않으면 문제는 해결되지 않는다. 이 당연한 것이 ‘어떡하지’ 무한 루프에 빠져버리면 생각이 나지 않는다. 당연하다. ‘어떡하지’ 무한 루프는 그저 반복해서 ‘어떡하지’를 만들 뿐이다.

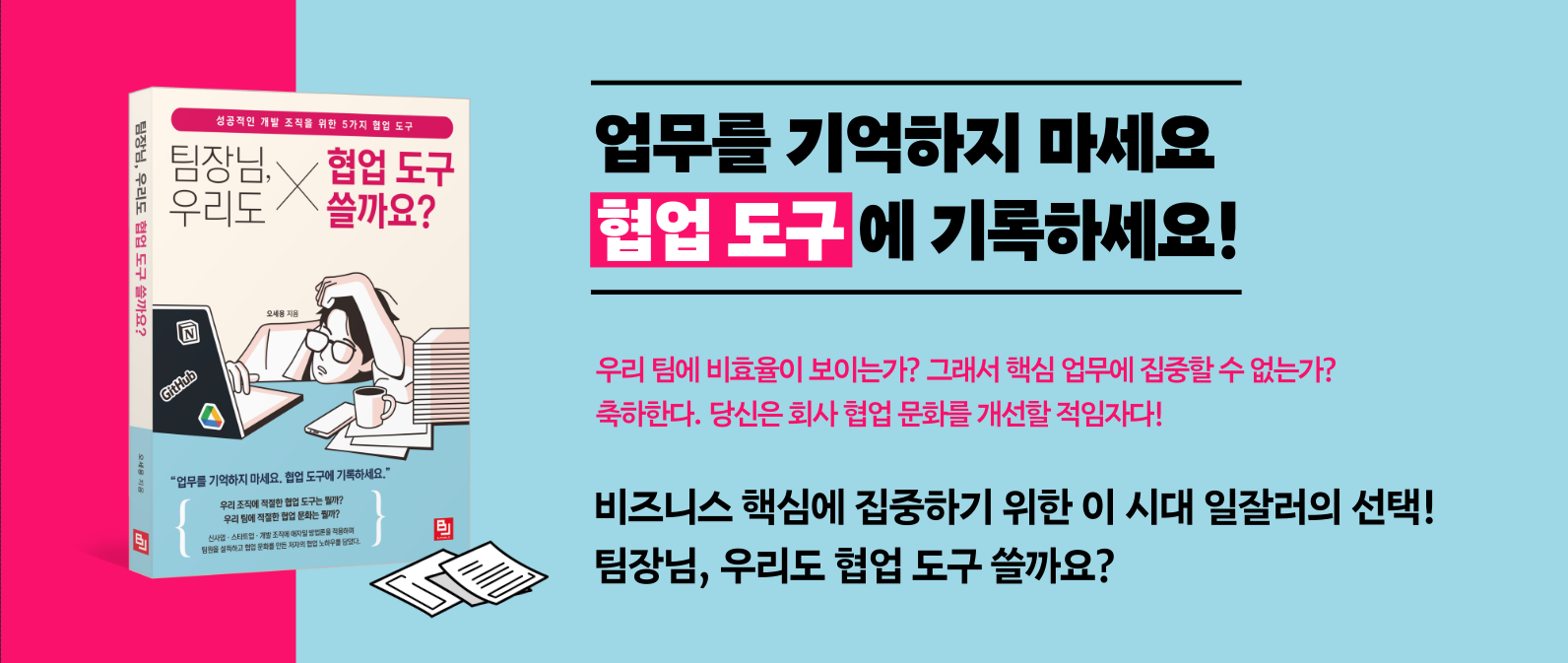

단독 저자로 책을 한 권 쓰고, 두 권 엮고, 여섯 권 편집한 사람으로서 책 한 권이 출판되는 과정을 조금은 이해하고 있다고 자부한다. 잘 쓰여진 책이라면 정말 깊은 내용이 담겨있다. 집필 자체는 출판 사이클에서 일부일 뿐이다. 도서를 기획하고 편집하고 디자인하는 등 일련의 과정에서 집필된 글이 비로소 책으로 탄생한다. 그리고 나는 이 일련의 과정을 거친 ‘책’이 잘 쓰여진 ‘글’ 자체보다 더 높은 가치가 있다고 믿는다.

책을 읽다 보면 무아지경에 빠질 때가 있다. 시끄럽게 떠드는 사람들 속에서 온전히 책에 빠질 때면 책을 매개체로 머릿속 여러 점이 이어진다. 나는 분명 문제 해결을 위해 생각하고 또 생각했는데 책이라는 매개체가 이어지지 않던 점들을 잇는다. 그리고 그렇게 이어진 점은 또 하나의 가능성이 돼 내가 나아가야 할 방향을 만든다. ‘어떻게 하고 싶은지’를 만든 것이다. 덕분에 ‘어떡하지’ 무한 루프에서 빠져나올 수 있다.

내가 충분히 생각할 시간이 있고 읽고 쓸 좋은 책이 있다면 언제든 ‘어떡하지’ 무한 루프에서 빠져나올 수 있다고 믿는다. 그래서 나는 언제든 ‘여전히 기회는 있다’고 생각한다. ▲앞으로도 누군가는 나를 싫어하겠지만 ▲앞으로도 나와 어울리던 그룹이 떠날 수 있겠지만 ▲앞으로도 내게 부족함이 있겠지만 ▲앞으로도 내 전략이 통하지 않겠지만 ▲앞으로도 누군가를 잃어버리겠지만 ▲앞으로도 좌절하겠지만. 그럼에도 나는 ‘여전히 기회는 있다’고 믿는다.

Comments